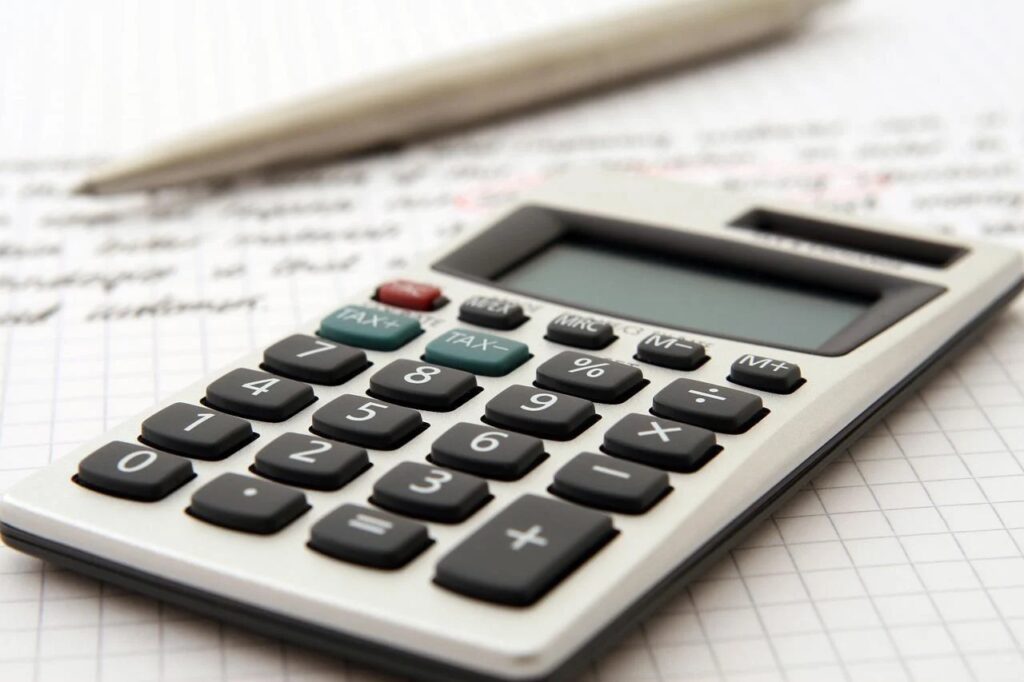

不妊治療を続けていくにあたり

誰もが一度は直面するであろう不安。

それは金銭的な不安です。

そんな時にもし親、親族などから

資金を援助してもらえることになった場合、

これほど有難いことはないでしょう。

援助をしてくれる親としても

孫を見れることを願っていたり、0

子(自分たち夫婦)の願いを叶えようと

協力してくれていることと思います。

では、もらうだけもらっておけば

それで良いのでしょうか。

ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を

有する夫が伝える

資金援助を受ける際に気をつけたいこと3選

を紹介していきます。

特に1番目の内容は

税金に関わってくることですので

制度を理解し、正しく行わないと

結果的に受け取れる額が減ってしまったり

税務署から連絡が来てドキッとしたりと

嫌な思いをする可能性があります。

ご自身でも制度の内容をよく理解した上で

資金援助を受けるようにしてくださいね。

資金援助を受ける際に気をつけたいこと3選

- 受取金額や受取期間に注意しよう

- 頼り過ぎに注意!自分たちでも費用捻出の努力をしよう

- できる限り治療の情報共有をしよう

ひとつずつ順番に説明していきます。

受取金額や受取期間に注意しよう

その年の1月1日から12月31日に

受け取った財産は110万円まで非課税です。

それを超えた分の金額に

10%〜55%の税金がかかってきます。

これが贈与税です。

例えば

夫の親が息子に110万、

私の親が私に110万であれば

毎年最大220万円を

非課税で受け取ることができます。

(こんなに援助を受けられる方は一握りだとは思いますが)

それ以上受け取ってしまうと

贈与税が掛かります。

せっかくの親の好意で受け取っても

税金の支払いが発生してしまうのは本末転倒です。

その年の1月1日から12月31日までに

受け取った金額が対象となりますので、

受け取る金額や受け取る日には

十分気をつけましょう。

また、結婚資金や住宅購入、教育資金と同様に

不妊治療を援助する際にも

まとまったお金の贈与が認められているようですが、

専用の口座開設が必要だったりして

面倒な部分もあるようです。

詳しくは国税庁のウェブサイト等を

ご確認してください。

どれだけ資金の援助が見込めるかは

親の経済状況や親との関係性によって、

人それぞれ異なります。

資産が潤沢で関係性が良好でも、

当然親には親の人生がありますし

親自身の入院や介護費用、

甥姪への教育資金援助など、

他にお金が掛かることはいくらでもあります。

また、「治療費=親の援助」の場合

金銭的な不安からは解放されますが、

逆に精神的なプレッシャーになる可能性もあります。

頼りすぎに注意!自分たちでも費用捻出の努力をしよう

援助が受けられるからと言って

家計に余裕が出たと勘違いして

他に散財して良いかというと

それは違うと思います。

ストレスを解消するための出費

(リフレッシュ旅行など)と

ただの散財

(援助金を使ったタバコの購入や賭けごと等)は

意味合いが全く違いますし

治療費に充てる以外のところでも

資金の使い方・バランスを考えて

資金繰りをしていけると良いと思います。

大前提として、何事にも

親の援助に頼りきりになるのではなく、

自分たちで少しでも費用を捻出する努力は

必要だと思います。

ざっと挙げるとすると、例えば

- 固定費の見直し

- 収入にあった生活スタイルの確立(節約)

- 転職や副業で収入アップ

などです。

保険適用や高額療養費制度があるとはいえ

普段の生活をした上での治療費は

家計に重くのしかかってきます。

自費診療を選んだ場合や

サプリメント等を活用している場合には尚更です。

努力して捻出したお金で治療していると

親からの支援のありがたみを痛感します。

資金援助は本当にありがたいことで、

これほど頼もしいものも他にありません。

だからこそ

親の“善意“のみをあてにするのではなく、

自分たちでも出来る努力をして

不妊治療に臨む必要はあると思います。

できる限り治療の情報共有をしよう

私たちは援助してもらった時に、

何にどれだけ使ったかを最低限の報告をしました。

報告をすることで

信頼関係の構築に繋がると思いますし

援助してくれた親も安心できると思います。

治療費を見える化しておけば、

表を使って簡単に報告できますので

そういった意味でも

一覧表の作成は有効だと思います。

治療の話をすることで

不妊治療への理解や協力が

さらに得られるかもしれません。

親からの援助のおかげで妊娠できた時には

嬉しい報告ができますが

うまくいかない場合ももちろんあり、

報告するのが辛い時期も

誰しも出てくると思います。

そんな時には

無理に報告する必要はないと思います。

ただ、治療の結果はどうであれ

どこかのタイミングで

“ありがとう“

“おかげで治療ができた“という

素直な気持ちを親に伝えていくことが

より良い関係性の維持にも

重要なことだと思います。

とはいえ、治療の情報共有は

各家庭の状況や関係性によっては

報告が難しいこともあるかと思いますので

この点は

夫婦で話し合って決めていけば良いと思います。

まとめ

親や親族などから財産を受け取る時は年間110万円以内にとどめよう

その年の1月1日から12月31日の間に

受け取った金額全てが対象となりますので

受け取る金額や受け取る日には

十分気をつけましょう。

超えた分には

贈与税がかかってきます。

現金での受け渡しでは

バレないという情報も出てきますが

万が一何かのタイミングで

“バレた“時に損をするのは

財産を受け取った人です。

援助に頼りきりでなく自分たちでも費用の捻出の努力をしよう

固定費の見直しや

収入に合った生活スタイルの確立

といった家計の見直しは

不妊治療費の捻出だけのためでなく

今後の夫婦、家族での生活にも

大きく影響を及ぼしていく大事なことです。

多額の費用がかかる治療が

今後想定されるタイミングで

一度見直し・確認をされることを

おすすめします。

ライフステージや年齢によっても

必要な金額や優先される内容が

変化していきますので

一回きりで終わるのではなく

数年に一度など

定期的に行うといいと思います。

できる限り治療の情報共有をしよう

自分たちのことを気にかけ、

支えてくれる親に治療の報告をすることで

信頼関係が構築され、

援助した側の親も安心できると思います。

また、治療の話をすることで

不妊治療への理解や協力が

さらに得られるかもしれません。

治療の結果はどうであれ

“ありがとう“

“おかげで治療ができた“という

素直な気持ちを親に伝えていくことが

より良い関係性の維持にも

重要なことだと思います。

※あくまで個人の見解です。

※体験・経験をもとに作成しています。

コメント